Von 2014 bis 2016 wurde in Zusammenarbeit von Porsche Austria (Volkswagen Nutzfahrzeuge Österreich) und dem PIA Betrieb Mayer Linz ein Volkswagen Kombi T1 Baujahr 1957 liebevoll restauriert.

Seine Jungfernfahrt absolvierte der Bulli passenderweise beim Bullitreffen in Kals am Großglockner.

Wie alles begann.

Nach intensiver Suche wurde im Juni 2014 ein Volkswagen Kombi T1 Baujahr 1957 gekauft, welcher offensichtlich in einer Kleinserie bei D'iteren gefertigt wurde − dem Belgischen Importeur für Volkswagen Nutzfahrzeuge. Der Bulli trat dann sogleich seine Reise nach Linz an, wo er auf ein top-motiviertes Lehrlingsteam traf. Der Start eines einzigartigen und zugleich emotionalen Projekts.

Die Demontage.

Die Demontage.

Innerhalb mehrerer Wochen wurde der Bulli von der Lehrlingstruppe feinsäuberlich zerlegt und eine erste Bestandaufnahme durchgeführt.

Der Lack ist ab.

Mit dem Bulli ging es weiter vorwärts oder soll man sagen rückwärts? Ihm wurde in einem aufwendigen Verfahren (Wasserstrahlen) der Lack entfernt und − um ein erneutes Rosten zu vermeiden − eine Grundierung aufgetragen.

Die Aufbereitung.

Jetzt wird geflext.

Der Bulli wurde fertig entlackt. Nun stand die weitere Aufbereitung am Plan. Es wurde geflext, angepasst, geschweißt, geschliffen, gefüllert und wieder geschliffen!

Der Lack ist dran.

Zum Jahresende 2015 gab es ein weiteres Update zum Bulli-Projekt. Der Bulli feierte nun sein zweites Weihnachtsfest in Linz und die Lackierungsvorbereitungen liefen bereits auf Hochtouren.

Beitrag zur Restauration in GO! Das Motormagazin.

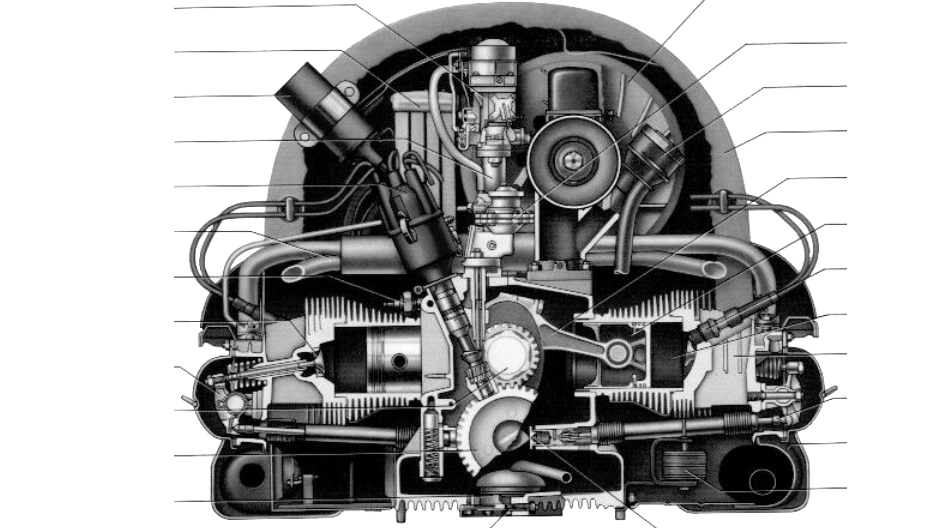

Der Motor.

Neben der Karosserie wurde auch das Herzstück des Bullis in seine Einzelteile zerlegt und komplett überarbeitet. Die Überarbeitung des Motors wurde in mehreren Schritten durchgeführt: zu Beginn wurde inspiziert, in welchem Zustand sich der Motor befindet. Es wurde entschieden, dass der Rumpfmotor getauscht werden muss, um Arbeitszeit und Kosten zu sparen. Einige Einzelersatzteile waren leider nicht mehr verfügbar.

Er lebt!

Der Bulli wurde wieder zusammengebaut, deshalb war es auch an der Zeit den komplett überarbeiteten Motor mit der Karosserie zu vereinen − die Hochzeit. Man hörte seine ersten Takte.

Er ist fertig.

Er ist fertig.

Mit Hochdruck wurde 2016 am Bulli gearbeitet. Und dank des Einsatzes beim Werkstattteam von Mayer Linz, besonders von Lehrling Thomas Pichler, konnte unser T1 Kombi im Juli rechtzeitig am 11. Bullitreffen in Kals am Großglockner teilnehmen.

Klappe die Letzte.

Was vor mehr als 2 Jahren begann, fand am 26. September 2016 einen erfolgreichen Ausgang. Unser T1 Kombi aus dem Jahr 1957 wurde vom Lehrlingsteam Mayer Linz in unzähligen Stunden mit Akribie und Leidenschaft generalsaniert. Start frei für ein zweites Leben!

Beitrag zur Restauration in GO! Das Motormagazin.

Bildergalerie.

Erleben Sie nochmals die wichtigsten Restaurations-Schritte des VW T1 Kombi in unserer Bildergalerie.

Dank dem Einsatz des generationenübergreifenden Bulli-Teams aus Linz wurde der neue Bulli von Porsche Austria topfit gemacht für sein Alter. Er durfte 2017 sein 60-jähriges stolz feiern. Happy Bus-Day!!